工业革命的主要特征是由于某种革命性产品的出现,导致人类生产生活发生了巨大变化。工业革命在带动科技和产业高速发展的同时,也带动了管理科学和管理思想的发展。如今,以智能化、深度学习为代表的第四次工业革命浪潮的前锋已经到来,企业管理如何适应工业革命的步伐,并在企业发展战略、发展路径、风险防控等方面产生作用,是值得当今企业家们深思的问题。那么,在第四次工业革命来临之际,企业的决策者如何思想先行、未雨绸缪?

第四次工业革命考验中国企业家智慧。

迄今人类文明史上共爆发了四次工业革命。

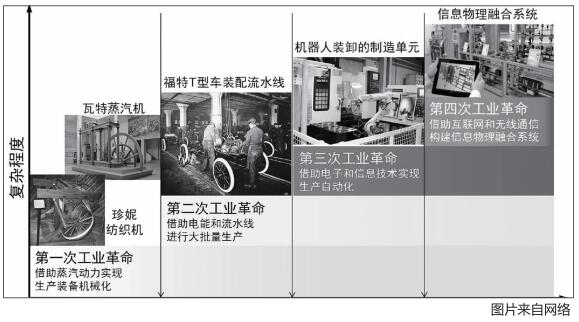

第一次工业革命发生在1760年至1840年,代表产品是蒸汽机。蒸汽机的出现,促进了钢铁、矿山、铁路、纺织业的飞跃。这段时期,工厂成为工业化生产最重要的组织形式,在经济生活中发挥着日益重要的作用。第一次工业革命标志着农耕文明向工业文明的过渡。

第二次工业革命发生于1840年至1950年,其中经历了第一次世界大战、第二次世界大战。代表产品有发电机、内燃机、汽车、电报、电话、石油、飞机、互联互通的铁路,电力机车、内燃机车也在这个时期出现。第二次工业革命期间,以欧美为代表的工业文明已经形成。

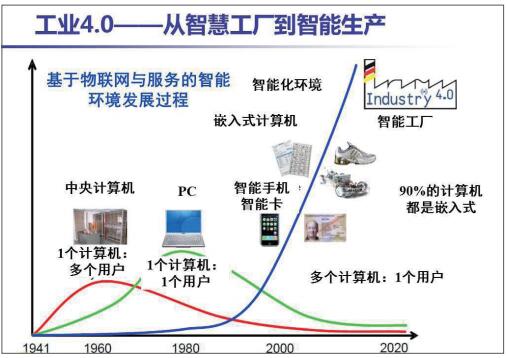

第三次工业革命从1950年至今,代表产品有半导体、计算机、火箭、卫星、高铁、数字通讯、无线通讯、互联网等。这一过程很多人都亲身经历和感受过,互联网、智能手机、Facebook、微信、支付宝、网购,不仅改变了人类的生产生活,甚至在慢慢地改变传统的政府运作模式、权力架构等。第三次工业革命和第二次工业革命在中国密集呈现,在给经济生活带来巨大变化的同时,也带来了巨大的负面影响,比如环境问题。

第四次工业革命是以智能化为核心的绿色工业革命,如德国提出的“工业4.0”,我国提出的“中国制造2025”。智能化将以“病毒传播”的方式快速地渗透到几乎所有行业。第四次工业革命没有代表产品,只有代表技术。代表技术就是基于海量数据的人工智能,并使绿色产品、绿色制造、绿色生活全覆盖。例如共享的无人驾驶小汽车,可使目前不到30%满载率迅速提升到80%,资源利用和碳排放控制得到极大提升。

中国的工业文明是在上世纪50年代才真正起步(洋务运动时期和民国时期进行了部分尝试),改革开放后中国的工业化进程大踏步向前发展,成为世界第二大经济体、第一贸易大国,多个行业的产能达到全球第一。面对第四次工业革命的大潮,建立一个绿色、智能、共享的产业平台,考验着中国企业家的智慧。

顺应管理特点改变产品设计导向

第一次工业革命的主要管理特点是作坊式管理。蒸汽机的发明,开创了以机器代替劳动的时代,工厂制开始萌芽。工厂生产规模不大,发明者与管理者集于一身,如瓦特,发明了蒸汽机,他自己也是这个厂的老板。在第二次、第三次工业革命时期,这种作坊式管理仍然存在,只是比重越来越小。

第二次工业革命的主要管理特点是生产型管理,一切经营管理活动都以生产为中心。一项新产品出来以后,市场需求很大,供不应求,所以,产能和效率提升是所有企业追求的目标。为了这一目标,企业家在不同的领域进行了尝试。例如,福特发明了流水线,大大提升了汽车生产效率;杜邦公司亨利•杜邦的单人决策、亲力亲为的军事化管理,到他死后采用的集体决策、执行层各司其责的管理分工,在企业管理上进行了多种尝试;泰勒(1856-1915)的科学管理,追求管理的科学化、标准化和劳资双方的利益趋同。

第三次工业革命的主要管理特点是企业信息资源管理,从以降本增效提升企业竞争力为目的计算机辅助管理到向供应商和客户的延伸管理,都是这种管理特征的表现。从上世纪80年代开始,企业管理信息化的演化过程,MRP(物料资源计划)—CIMS(计算机集成制造系统)─MIS(管理信息系统)—MRP2(管理资源计划)—ERP(企业资源计划),经历了从专业管理向全面管理的逐渐过渡。ERP系统的使用,从供应商到客户端,实现全价值链的资源利用与优化,从信息孤岛到信息共享与集成,随信息化发展的企业管理经历了痛苦的变革。

一是信息化使得投资者(股东)与生产者、用户的利益趋同,这是一个管理上的进步;二是信息化使企业组织架构的高效设计成为了可能,组织架构的调整必须符合信息化的要求,推行扁平化管理;三是微笑曲线的底部制造环节的竞争力已经到了瓶颈,创造毛利低下,甚至出现负毛利。通过精益制造,微笑曲线底部油水已经基本榨干,向微笑曲线的两端发展抢占价值高地,研发和客户服务,已成为企业管理的重点突破环节。

对应信息化的演变过程,必须有基础管理的支撑,基础管理的内容主要有QC、QA、JIT、精益制造、战略管理、人力资源管理、财务管理等,随着信息化手段的应用而得到不断提升。

第四次工业革命的企业管理主要特点是绿色及智能化。绿色工业化不应局限在清洁能源的利用,更广义的资源合理应用成为经济结构调整的重要目标,企业的产品同时也是用户的资源,大量产品的功能闲置是一个极大的浪费。个性化产品设计和生产提上议事日程,手机、汽车、家电,每个人对于功能的需求不一样。海尔张瑞敏提出的个性化订单设计与制造将成为现实。

在这种情况下,过去传统大批量生产以降低制造成本的设计导向就不适用了。过去通过简统化、标准化、模块化,持续降低生产制造成本,而今后在多品种、小批量,甚至单品种、单件生产的背景下,能否达到大批量同样的制造成本,这是我们需要思考的问题,智能化制造可以解决这个问题。

“深度学习”的管理魅力无法抗拒

智能化制造、智能化产品与智能化服务(与客户服务层面的智能化)将融为一体,基于智能化制造与服务的深度学习将成为企业管理的重要方式。

智能化在企业管理中的关系可以用“金字塔模型”来解释,将金字塔分为四个层次,最底层是数据化,第二层叫信息化,第三层叫智能化,最高层叫深度学习。是由浅入深,由基础到应用的逐层升级。信息化是基于准确的、可靠的数据;而智能化除了基于准确的、可靠的数据,而且是海量数据,同时并行地对不同的信息系统进行二次加工,矩阵式地进行分析,最终形成智能化的结果。

我们可以设想于海量的生产、消费、售后服务数据,是一个什么样的情景:消费者在APP上设计了一款个性化的产品,根据自己家厨房空间对外观尺寸提出了特殊要求,在网上下了单,企业通过海量数据和信息化分析手段,迅速地组织物料,安排生产,3天之后这款冰箱就送到了客户家里。而且在生产线上每天有成千上万个品种在共线流动。这就是智能化制造了。

现在中车青岛四方公司的高铁动车生产车间里可以基本实现同一个生产线上十几个品种在生产,如果没有海量信息和信息处理手段,工厂的计划人员和现场调度人员是无法实现管理的。同一个生产线有上千万个零件在流动、组装,而且要做到精准的节拍,靠人工指挥是肯定不能实现的。

“深度学习”是基于海量数据、大量信息子系统和智能化基础上进行的神经网络式的计算分析,“深度学习”就是“智能化”的升级版,在一定程度上超出了人类智慧。

对产品的健康管理可以用于客户服务上,如“复兴”号标准动车组上已安装了2500多个传感器,这会产生海量数据,利用这些海量数据,可以形成一个“深度学习”的健康管理模式。通过对海量数据的加工,我们可以提前预知某产品的某部件可能会出现故障,甚至可以预判出现故障发生的准确时间。对于生产方而言,有足够的时间去组织配件,精准扣车维修;对于用户而言,传统的“计划修”可以取消,产品上线率可达100%,同时可以做到备件“零”库存。

从价值链的角度上考虑,主机厂原来的生产模式无法适应配件市场的需求。众所周知,配件的利润是非常可观的,就是因为生产线不够柔性,实现智能制造以后,可以实现单件生产,也就能够实现对配件市场的快速响应,厂家和客户都不需要对备件进行大规模的储备,价值链整体效益也得到提升。

事实上,“深度学习”就是大量数据和各方(运营、设计、售后服务)优秀工程师的经验融合到产品中的过程,准确预知运行5年、10年、20年、30年的动车组或其他产品分别会出现什么问题,通过“深度学习”来预测产品发生故障的时点。

迎接管理变革新挑战

顺应管理变化发展的趋势,企业接下来急需做的事情,可能是以下几个方面。

打下数据化的牢固基础,先解决数据的准确和可靠,然后再向海量发展。一是强化制造过程的数据收集(广义的制造数据包括研发、设计、工艺、生产制造等环节,下决心统一材料编码、过程控制的语汇等,这些不统一,数据是不可能准确的);二是强化客户在产品使用过程中的数据收集,先把基础打好,逐步实现智能化;三是海量数据形成后的计算机软硬件平台再造,很多企业的软硬件平台不适用智能化制造的需求;四是智能化和“深度学习”的团队建设,其中包含内部团队(有经验的管理者和信息专家)和外部资源的利用。

随着智能制造的深入,企业界不可回避的一个现实就是:各个不同层级的企业员工都可能面临裁减。过去我们认为的管理专家,如计划员、调度员、成本会计、定额员、采购员、质检员等都会大幅度减少,甚至消失。一些工匠型人才也将被智能机器所取代。减员不是为了增效,因为智能制造比人做得更好。企业将有经验的人才转移到智能化和深度学习的技术开发中去,是一个不错的选择。

“深度学习”在某些方面可以超过人类智慧,但在个体思维方面,如企业的战略管理、发展路径、企业文化建设等方面还离不开企业家的独立思考。